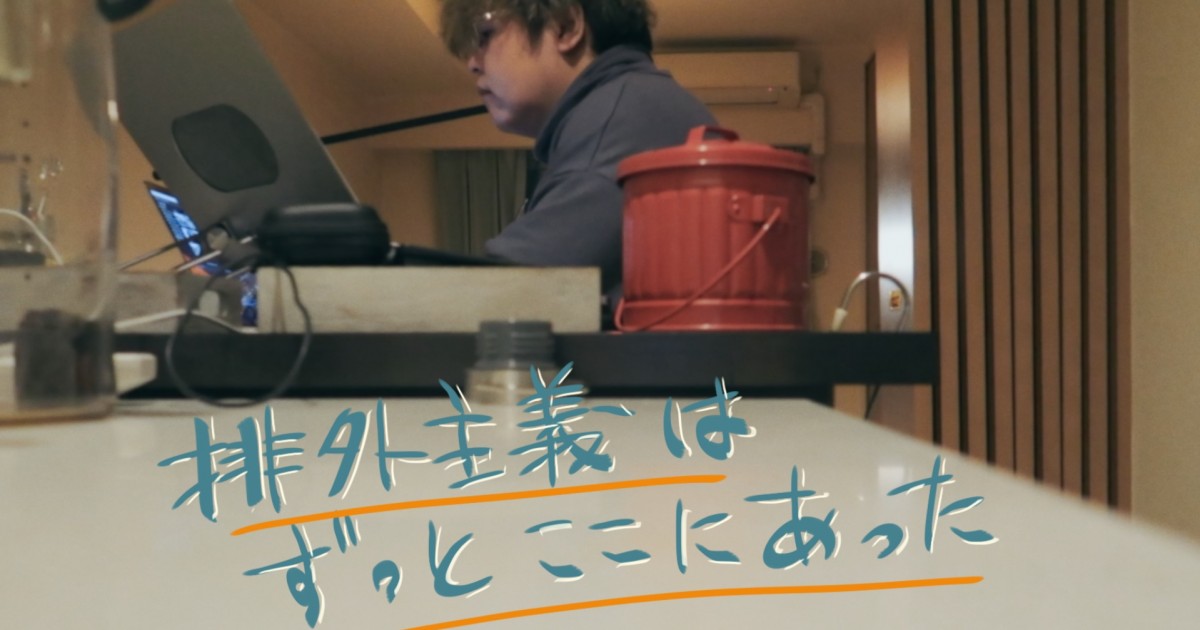

どこに行ったら息がつけるんですか

人生で初めてひとりで新宿二丁目のゲイバーに行ったとき私はまだ二十代で、その日は事前に調べてメモアプリに入れておいた「自分の体型でも快く受け入れてくれそうな店リスト」と地図アプリの画面を交互に切り替えながら、ようやく一軒目の店に辿り着いたのだった。小さい店で、窓がないから中の様子は見えない。焦げ茶色で重苦しい木製のドアをおそるおそる開けると、高めの声で「いらっしゃいませ〜、こちらどうぞ〜」とカウンター席に案内された。

私の他にはカウンター客がひとり。ママに「何飲まれます?」と言われ、おしぼりを受け取りながらウーロンハイを注文した。手元の伝票に書き込んでから私の目の前にウーロンハイを置くまでのママの動きが、寸分(すんぶん)の狂いもないロボットのような、一切のムダを排(はい)したスムーズな動きだったのを覚えている。「どうぞ〜」と言いながら一瞬も止まることなく、ロボットはスルスル〜っともうひとりの客の前に進み、「でもそうよねえ」と、おそらく私が来る前にしていた会話の続きを始めた。それまでのあいだその客はこちらを一切見ず終始(しゅうし) 仏頂面(ぶっちょうづら)だったが、会話の再開に機嫌を取り戻したようだった。

私はウーロンハイをすすりながら、することもないのでママと客の会話を聞いていた。二丁目の他のお店の話っぽい内容だったが、仕事の話も混じり始めて、途中から最近行った旅行の話が始まった。一杯で店を出るのは失礼だから、そろそろ話の切れ目を狙ってお代わりを注文しようとしていたのだが、なかなかいいタイミングがない。グラスの氷も口に入れて舐めたり噛んで割ったりして、すっかり小さくなった。小皿に入っていた柿ピーもひとつ残らず食べ切った。そろそろ注文しないとな、なんて思っていたら、突然客が「でも中国人はダメだ」とまあまあ大きめの声で言った。

続きは NOISIE サイトへ

すでに登録済みの方は こちら