初めてキスしたあいつが死んだ

私が初めてキスをした男は、火を使って絵を描くアーティストだった。

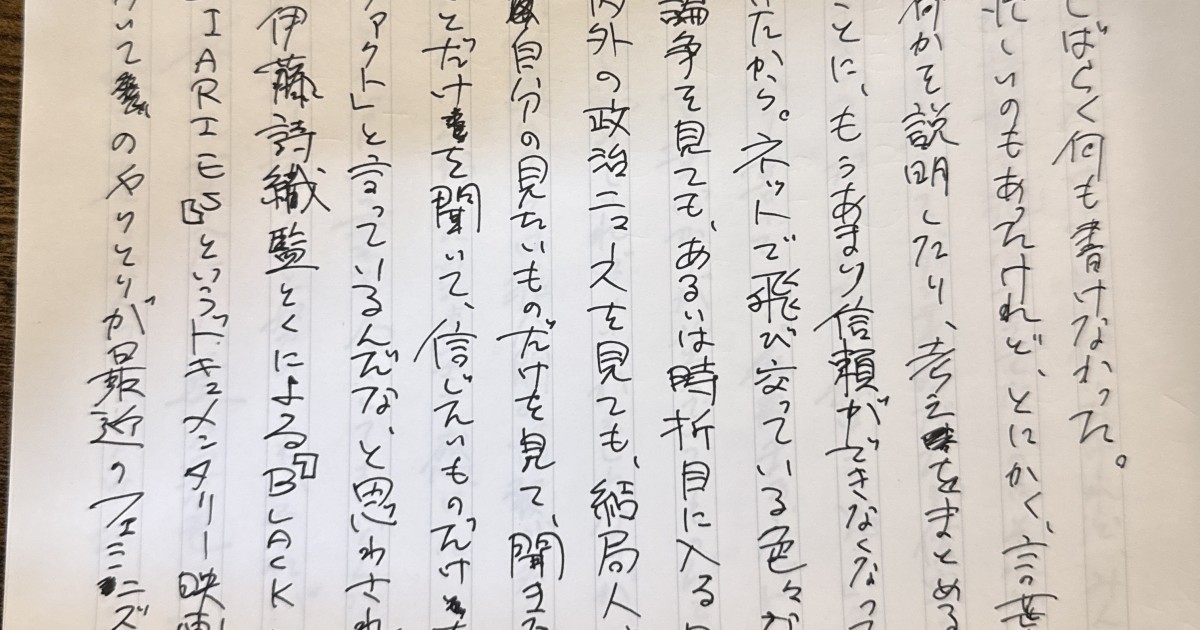

十代も終わりに差し掛かった頃、好きなミュージシャンの公式ホームページにあった掲示板で仲良くなった。実際に会ってみると、薄く化粧をしていて、今ならそれがそいつのジェンダー表現なのだろうと思うのだけれど、当時は「ビジュアル系の人だ……」としか思わなかった。

男性にしては長めの髪で、不思議な造りの服を着ていた。あとで聞いたら、服は自分で作っているらしい。私の周りにはアートを作る人も服を作る人もいなかったから、都会にはこういう人もいるんだな、と思った。

最初は大宮かどこかのカラオケに行った気がする。何度も可愛いねと言われ、私は慣れない褒め言葉に照れるしかなかった。体を寄せられ、キスをした。人の口の中の味を知った。

それからも、メールでのやり取りが続いた。とても好意を持ってくれていることに、私も応じたい気持ちが生まれてきた。どのくらいの期間があいたか覚えていないけれど、そいつは私を自分の家に招待した。

待ち合わせの駅から二人でとぼとぼ歩いて着いたのは、そいつの身なりからは想像もできないような、古くさい民家だった。いわゆる趣のある類ではなく、青色のトタンやメルヘンチックな細工の施された出窓など、おそらく当時は最先端だったものと、瓦屋根や土間などの伝統的な雰囲気のものが、ごっちゃになっていた。

玄関に入ると、疲れ切った顔の愛想のない男がいた。父親だそうだ。母親がリビングでテレビを観ている。二人とも小ぢんまりとした体格で、そいつの親にしてはずいぶん年寄りに見えた。

家の中も、やはり色々なセンスのものが入り混じっていた。洋風の白い食器棚、焦げ茶色のダイニングテーブル、仰々しい柄のカーペット、ソファ、カーテン。もちろん柄はそれぞれてんでバラバラだ。出窓にも床にも色々な物が置いてあった。

そいつの部屋は二階にあるという。階段に置かれた雑誌や文房具や段ボール箱などを避けながら上がると、襖が見えた。そうか、襖か、そうだよね。

そいつの部屋もまた、同じように物であふれていた。狭い空間に統一感のない机、ローテーブル、座椅子、そして畳に直接敷かれた布団。

とても、とても庶民的だった。

その日そいつは、かねてから私が飲んでみたいと言っていたアブサンという酒を用意してくれていた。グラスに金属のヘラのようなものを載せ、角砂糖を置いて、その上から注ぐ。その飲み方を映画で観て、ミーハーな私は「飲みたい」と思ってしまったのだけれど、そいつはわざわざ道具を揃えてくれていたのだ。

火がつくほどアルコール度数が高いそれは、そいつにも私にも刺激が強すぎて、結局1杯ずつしか飲むことはできなかった。それでも音楽をかけたり、自分の作った絵を見せたりして、そいつは私を楽しませようと一生懸命だった。

泊まっていきなよ、と言われ、私はなんだかこいつが愛おしくなってきたので、泊まることにした。案内された風呂場はやはり細かいタイル貼りで、給湯システムはおそらく私の知るタイプの何世代も前の、当時の知恵と技術でかろうじて「システム」に作り上げたんだろうな、と思わせるものだった。足元には、空のシャンプーボトルが転がっていた。

そうしてその夜、私は初めて、明確に男を愛する男と性的な関係を持った。

それまでも学校の同級生や先輩と成り行きでそういうことになったことはあったけれど、あくまでお互いゲイではないという前提で、互いに向ける好意にも性的関心にも名前をつけないまま終わる関係ばかりだった。

可愛いね、好きだよ、と言われながら体を重ねるのは、とても心地の良いものだということを知った。

翌朝そいつは牛乳とコンソメで作るカブのスープを作ってくれた。めちゃくちゃ美味しくてびっくりした。笑ってしまうくらいに美味しかった。その後は、なぜかそいつの母親と一緒に三人で映画『プリシラ』を観た。ドラァグクイーンのロードムービーだった。

古くさい庶民的な空間が、少しずつなんだか居心地のいいものに感じられてきた。新聞チラシの束も、埃を被った壁時計も、そこだけ異様に真新しい液晶テレビも、化粧で隠されていたそいつの凸凹した皮膚も。

だからこそ、私は罪悪感でいっぱいだった。その時私は既に、彼を恋愛的に好きではないと気づいてしまっていたから。

嫌だったのは、そいつの家でも両親でもなく、そいつの両親との関係性だった。不機嫌そうに話す父親と、口うるさく文句を言う母親と、それにいちいち反発するそいつ。全員が少しずつ常にイライラしていた。

駅までの道は分かるから大丈夫だよ、と言って、私は一人で駅に向かった。メールでそいつに “付き合うことはできない、ごめんね” と送った。

それから数年後、久しぶりに日本に戻ってきた私は、東京の大学に編入した。当初まだ誰も東京に知り合いがいなかった頃、時々メールのやり取りが続いていたそいつから「新宿にマンションを買ったからおいでよ」と誘われた。「新宿のマンションなんて、すごいじゃん」って返して、数日後に遊びに行った。

そいつが買ったという部屋は、ものすごく細長くて、めちゃくちゃ使い勝手の悪そうな、小さな小さな部屋だった。マンションと聞いて勝手に広々とした3LDKを想像していた私は、その安アパートみたいなサイズに驚いてしまった。

けれど、その部屋は隅々までびっちりと掃除が行き届いていた。カーペット、カーテン、寝具は全て統一感のある配色だった。収納は全て真っ白で、どこに何をしまうか正確にラベルでカテゴリー分けがなされていた。床に置いてあるのは制作道具と作りかけの作品だけ。15階だったか、16階だったか忘れたが、窓から外を見ると、新宿の街が一望できた。

「すごい、綺麗じゃん。いいとこだね。がんばったね」

そう言うとそいつは嬉しそうに、風呂場も見せてくれた。最新の給湯システムに、真っ白の床、壁、浴槽。そしてラベルのないボトルが並んでいる。茶緑色の液体が入った透明のガラス製ボトルだった。よく見ると、ほとんど読めないような小さくてファンシーな筆記体で "shampoo," "conditioner," "body wash" と書いてある。このシャンプーとかオシャレだね、と言うと、なんと、オーガニックの高いシャンプーなどを買って、このガラス製のボトルに詰めているのだと言う。

ああ、ああ、と私は心の中で泣いた。